中国音乐圈尘封已久的“集合”口号—《西大钟下》来喽!

- 潮娱资讯

- 推荐

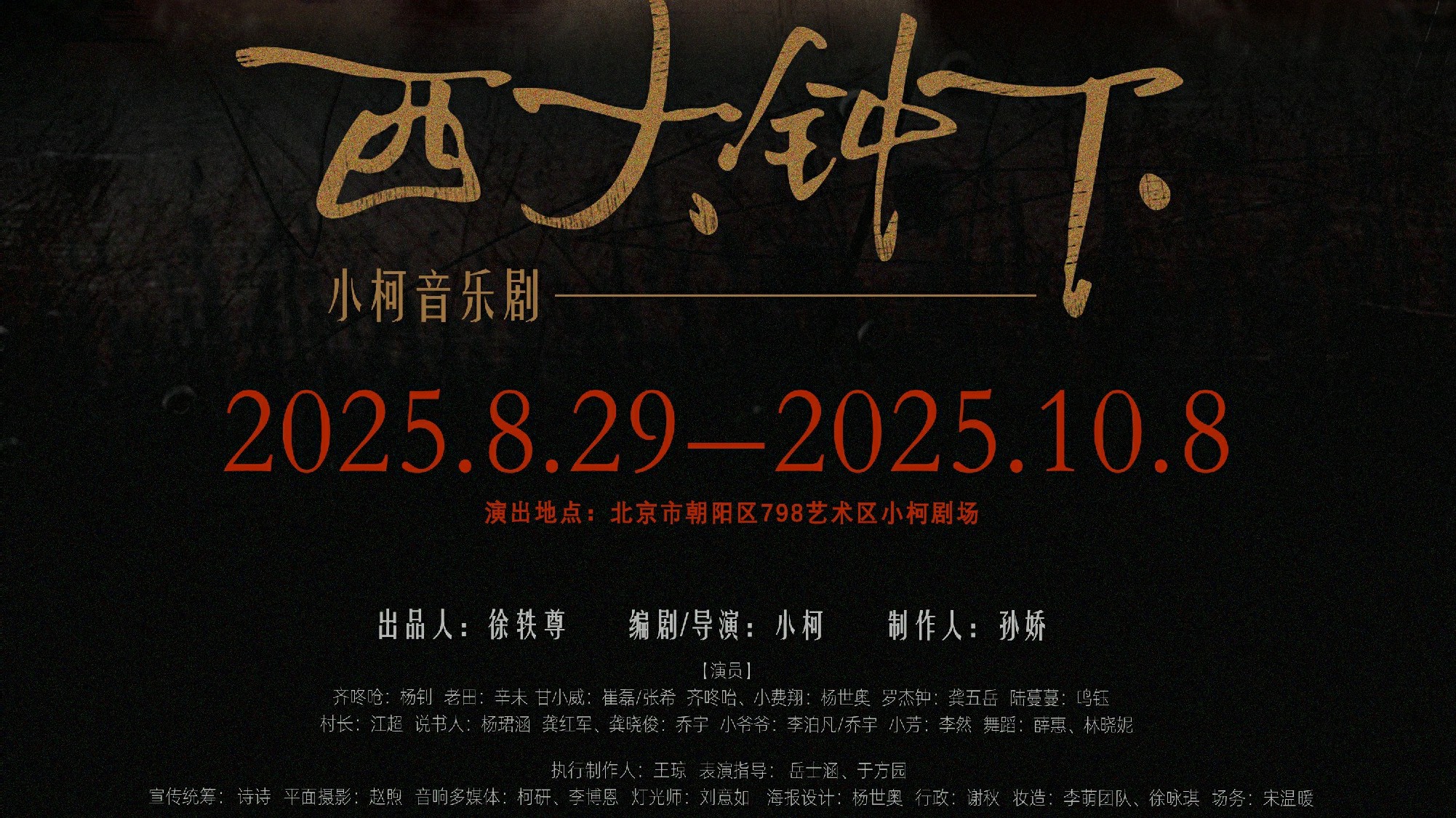

当西大钟的钟声叩响记忆,一个被资本与流量遮蔽的时代密码正渐次清晰。据悉,8月29日至10月8日,小柯音乐剧《西大钟下》将在小柯剧场温情上演。这绝非情调点缀,而是一把剖开时代肌理的手术刀,让我们看见80年代西大钟下集结的音乐人,如何以朴素热爱为华语乐坛筑牢精神根基,亦促使我们思考:那个在绿皮火车汽笛声与北京站钟声里野蛮生长的音乐精神,是否已在精致录音棚与算法推送中渐失本真?

当“走穴”不是贬义,是滚烫的生命胎记

“西大钟下集合!”这句80年代音乐圈的暗号,是音乐人心中的精神地标。彼时的他们,没有算法加持,没有资本包装,更无高额宣发,只是背着吉他挤在绿皮火车过道,为微薄报酬在简陋舞台上歌唱。台下观众热忱的目光,便是他们最真实的动力。这粗粝的“走穴”,全凭歌者实力较量,舞台上的破音与即兴反而透着动人的“人味”,更淬炼出中国原创音乐最初的筋骨。当这段扎根生活的奋斗史搬上舞台,它不仅唤起怀旧情愫,更映照出当下音乐产业的现状:当“数据好看”成为唯一标准,我们是否忘了音乐本应是灵魂的喘息?那些被资本豢养的“顶流”,是否还记得音乐曾需要用双脚丈量大地?

钟声湮灭处,饭圈狂欢难掩灵魂荒原

西大钟的时针,镌刻着一代人的精神坐标。每一次鸣响,都是音乐同路人的集结与共振。当年,一群怀揣吉他的年轻人,不问出身,挤在摇晃的车厢里拨动琴弦,倾诉共同的迷茫与热爱。这种基于理想的集体奔赴,构成了80年代音乐圈最动人的生态,无需超话打榜,唯有自发凝结的纯粹共情。反观当下,音乐圈深陷“数据拜物教”中,榜单被机器与金钱绑架,热搜是精心策划的表演,饭圈用控评筑起信息茧房,“合作”沦为流量交易,偶像的音符成了KPI。看似喧嚣,实则灵魂各自疏离。《西大钟下》中那段为音乐较真的滚烫岁月,恰是对这种精神共同体溃散的反讽:当“集合”的钟声喑哑,再震耳欲聋的尖叫打榜,也填不满灵魂的荒原。

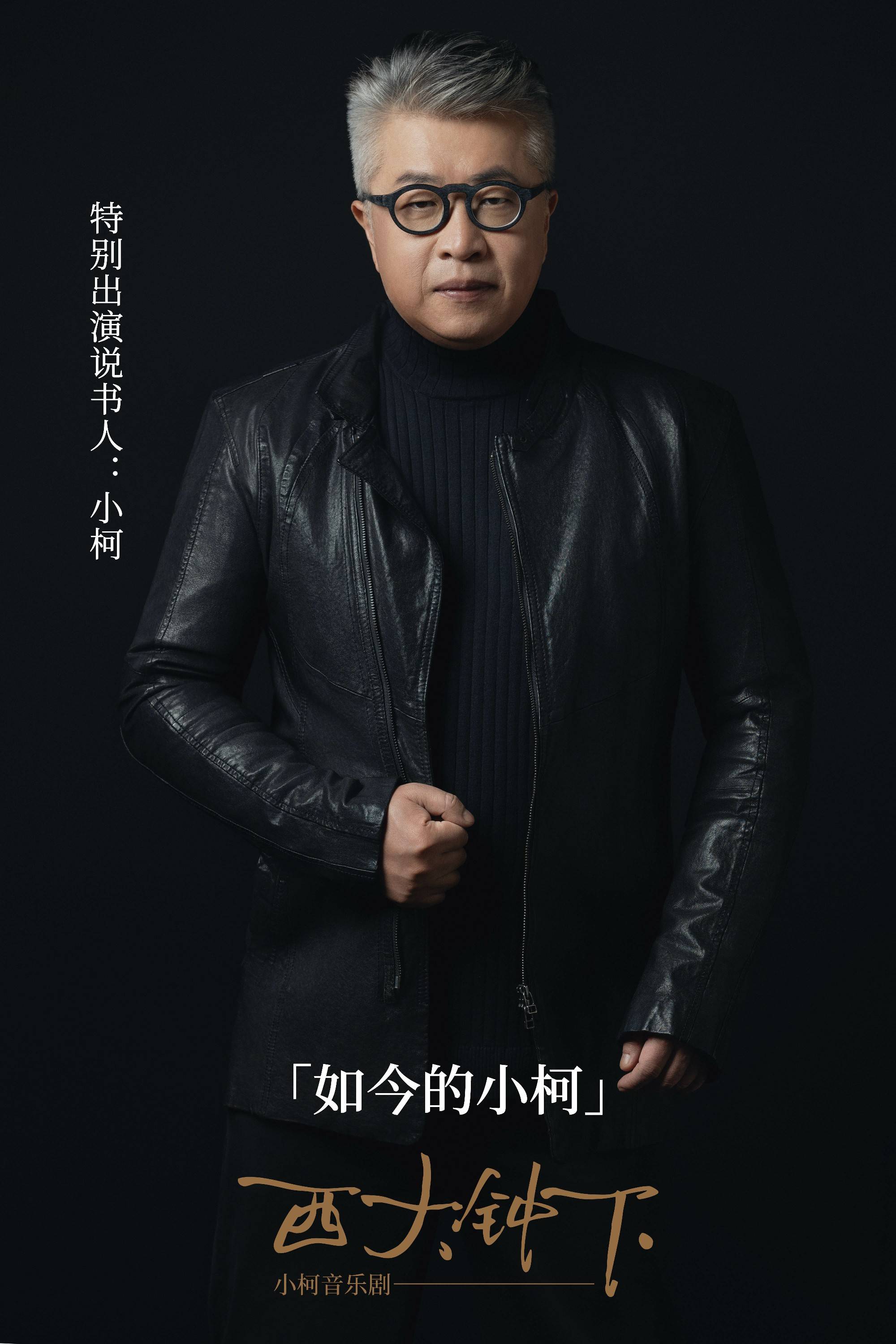

小柯剧场,摇滚不灭,狂躁不止

七夕之际上演的《西大钟下》,是小柯对时代的深刻注解。当爱情在消费主义中简化为符号,这部剧带我们回溯更厚重的“爱”:是对音乐的赤诚,对理想的坚守,对生命体验的忠实,对同路人的情谊,更是“饿着肚子也要歌唱”的执拗。而在资本操控、热搜与刷榜充斥的当下,“真情实感的人情味”还剩多少?小柯此举不仅是对音乐初心的“招魂”,更直指核心:被流量与资本异化的音乐产业,急需重拾“西大钟下”的野性根骨,那种源于真实生命体验的痛与乐,那无需包装、自然生长的磅礴力量,唯有找回这份“土腥味”,华语音乐才能挣脱“电子榨菜”的宿命,重获直抵人心的力量。该剧立意深远:不仅唤醒80年代的音乐记忆,更重构“浪漫”的定义,对亲历者,是青春的镜像,照见自己曾为热爱奋不顾身的模样;对年轻一代,是精神路标,提示在流量与资本外,还有“用生命做音乐”的活法。剧中“音乐不死,理想不灭”的台词,正是对“速食文化”的有力反驳,真正的浪漫从不是转瞬激情,而是经得起岁月打磨的坚守。

西大钟的铜绿虽锈蚀时光,却磨不灭那激情岁月里“炙热的灵魂”。当七夕柔情邂逅历史铿锵,《西大钟下》的钟声穿透浮华,敲打被算法豢养的灵魂:真正的音乐不在云端炫技,而在泥土扎根、人群共振。8月29日至10月8日,小柯音乐剧《西大钟下》全新震撼上演,这钟声既是集结号,也是冲锋号,召唤被流量裹挟的耳朵,重新听见大地的心跳,就在小柯剧场。